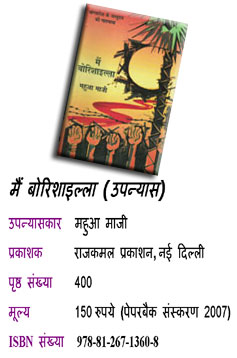

हुआ माजी का उपन्यास “मैं बोरिशाइल्ला” बांग्लादेश की मुक्ति-गाथा पर केंद्रित है। महुआ माजी ने इस उपन्यास को कई वर्षों के शोध उपरांत लिखा है और प्रामाणिक इतिहास लिखा है। यह उपन्यास बहुत ही कम समय में खासा चर्चित हुआ है और इस कृति को सम्मानित भी किया गया है। इस उपन्यास के अजीब से नाम के बारे में स्पष्टीकरण देती हुई महुआ, उपन्यास के अपने प्राक्कथन में कहती हैं –

“…जिस तरह बिहार के लोगों को बिहारी तथा भारत के लोगों को भारतीय कहा जाता है, उसी प्रकार बोरिशाल के लोगों को यहाँ की आंचलिक भाषा में बोरिशाइल्ला कहा जाता है। उपन्यास का मुख्य पात्र केष्टो, बोरिशाल का है। इसीलिए वह कह सकता है – मैं बोरिशाइल्ला।”

जैसा कि उपन्यास के द्वितीय शीर्षक पृष्ठ पर अंकित है – यह उपन्यास बांग्लादेश के अभ्युदय की महागाथा है। 1948 से लेकर 1971 तक के ऐतिहासिक तथ्यों, पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा बांग्लादेशी जनता पर किए अत्याचारों की घटनाओं तथा मुक्तिवाहिनी के संघर्ष गाथाओं को महुआ माजी ने इस उपन्यास के कथा सूत्र में पिरोया है। एक बानगी देखें –

“…इसी तरह एक बार मैं सब्जियाँ खरीदने बाजार गया। एक सब्जीवाला शिमला मिर्च, जिसे वहां के लोग बोम्बाइया लौंका कहा करते थे, बेच रहा था। मुझे देखकर सब्जीवाले ने जोर से आवाज दी, “बोम्बाइया लौंका ले जाइए बाबू।” बाज़ार में घूमते एक सैनिक के कानों तक जैसे ही बोम्बाइया यानी बम्बइया शब्द पहुँचा, उसने सब्जी वाले की पीठ पर एक भरपूर बेंत मारी और चिल्लाते हुए कहा, “इंडिया से मिर्च मंगाता है? यहां पाकिस्तान में पैदा नहीं कर सकता?”

समर्थ उपस्थिति

महुआ माजी द्वारा बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि पर 2006 में लिखा “मैं बोरिशाइल्ला”, उनका पहला ही उपन्यास है पर इससे उन्होंने साहित्य संसार में समर्थ रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। महुआ समाजशास्त्र में पीएचडी हैं। उनकी लिखी अनेक कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। “मैं बोरिशाइल्ला” को पाठकों और समीक्षकों की काफी प्रशंसा मिलने के बाद इसके अंग्रेजी और बांग्ला में अनिवादित किये जाने की खबरें हैं। महुआ को 2007 में इस उपन्यास के लिये अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया।

… अयूबशाही शासनकाल में भारत की मुहर लगी हुई कोई भी चीज रखना जुर्म माना जाता था। सैनिक घर-घर की तलाशी लेते थे। एक दिन जब हमारे घर में सेना के जवान भारतीय सामानों की जांच करने घुस आए तब मेरी मां को उनके अत्याचार के डर से भारत से मंगाई गई अपनी सिन्दूर की डिबिया को, यह जानते हुए भी कि सुहागन के लिए सिन्दूर पानी में फेंकना अपशगुन होता है, मजबूरन उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना पड़ा था…इस बीच अयूब खान ने यह फरमान जारी कर दिया था कि पाकिस्तान के हर घर में उनकी तस्वीर टाँगना अनिवार्य है। जांच के दौरान जिनके घर में उनकी तस्वीर टंगी हुई नहीं मिलती थी, कड़ी सज़ा दी जाती…” (पृ 141-142)

जैसा कि ऊपर दिए उद्धरण में स्पष्ट है, उपन्यास की भाषा अत्यंत साधारण है, और समूचे उपन्यास में कहीं भी कोई भाषाई शिल्प नमूदार नहीं होता। कथन में प्रवाह नहीं है, और उपन्यास घटना-प्रधान होते हुए भी आमतौर पर बोझिल-सा बना रहता है। इसके कई खण्ड घोर अपठनीय ही बने रहते हैं।

जैसा कि ऊपर दिए उद्धरण में स्पष्ट है, उपन्यास की भाषा अत्यंत साधारण है, और समूचे उपन्यास में कहीं भी कोई भाषाई शिल्प नमूदार नहीं होता। कथन में प्रवाह नहीं है, और उपन्यास घटना-प्रधान होते हुए भी आमतौर पर बोझिल-सा बना रहता है। इसके कई खण्ड घोर अपठनीय ही बने रहते हैं।

कुल मिलाकर उपन्यास पाठक को लगातार बांधे रखने में अक्षम ही रहता है। जाहिर है उपन्यास के ताने-बाने को और कसावदार बुना जा सकता था। दरअसल लेखिका ने मुक्ति संग्राम के दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों तथा उर्दूभाषी नागरिकों द्वारा बांग्लाभाषियों पर किए गए अत्याचारों तथा मुक्तिवाहिनी के कार्यों के बहुत प्रामाणिक विवरण देने के लोभ में उपन्यास को बिखरा सा दिया है। घटना प्रधान कथानक में सस्पेंस का सर्वथा अभाव भी आगे पढ़ने में जिज्ञासा बनाए रखने में मदद नहीं करता।

जो भी हो, 400 पृष्ठों की यह किताब बांग्ला जन जीवन को निकट से जानने समझने वाले, बांग्लादेश के इतिहास में रुचि रखने वाले उत्सुक लोगों के लिए निःसंदेह दिलचस्प रहेगी। और, आम हिन्दी उपन्यासों की तर्ज पर यह मात्र विचारों व कल्पना की निपट-बयानी नहीं है। क्योंकि यह पारिवारिक, ग्रामीण जन-जीवन या दलित-विमर्श जैसी कहानी नहीं है संभवतः इसीलिए यह भीड़ से अलग भी है। पाठक अगर हिन्दी उपन्यासों में अगर कुछ नया सा पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोरिशाइल्ला अवश्य पढ़ें।